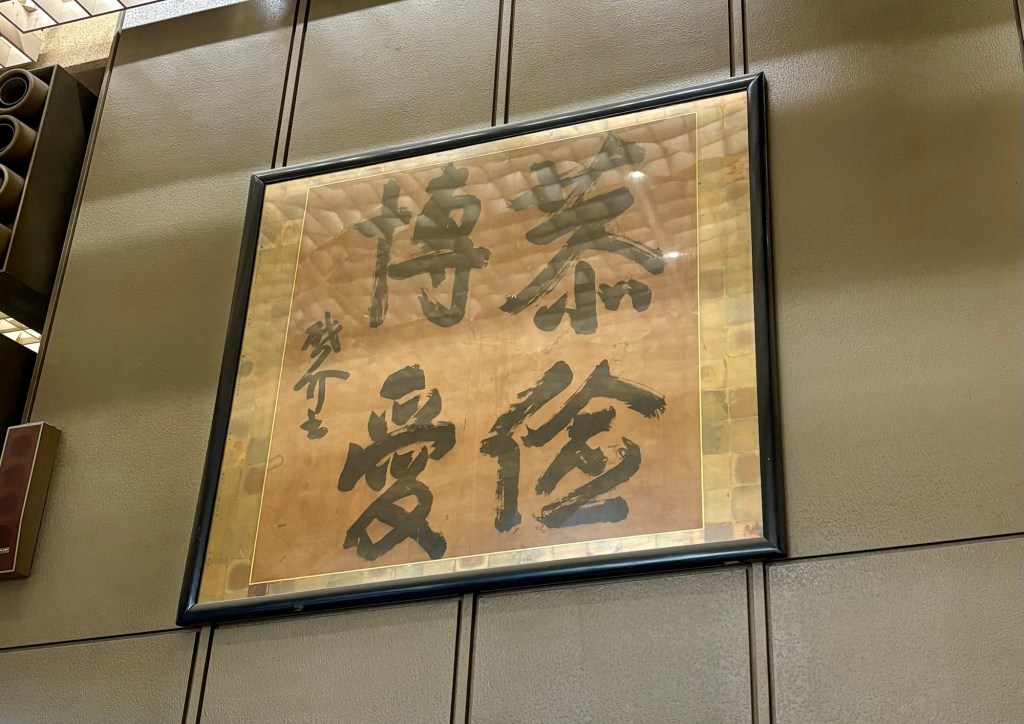

過日、大阪・関西万博で「クールジャパンアワード2025」表彰式を無事終了。

あらためて、ご来賓の関代議士、溝畑大阪観光局理事長、ご後援いただいた各省庁・関係機関、ご講演いただいた特別顧問のカーさん、ハリスさん、劇団往来さんをはじめとする運営スタッフの皆さん、審査・推薦・キュレーターの皆さん、そして準備に奔走された太田会長、今城さん、小野事務局長、太田統括キュレーター、ジーリ専務理事、田中理事、ローレン理事、貴重な機会をいただいて心よりお礼申し上げます。

46団体の受賞は日本の伝統と革新が見事に融合した証。本当におめでとうございます。多くの受賞者の皆さんが遠路ご参加され、非常に盛会となりました。

大変遅ればせながら、深く御礼申し上げます。今後ともご支援ご協力をお願いします。